リハビリテーション部

基本情報

リハビリテーション部の方針

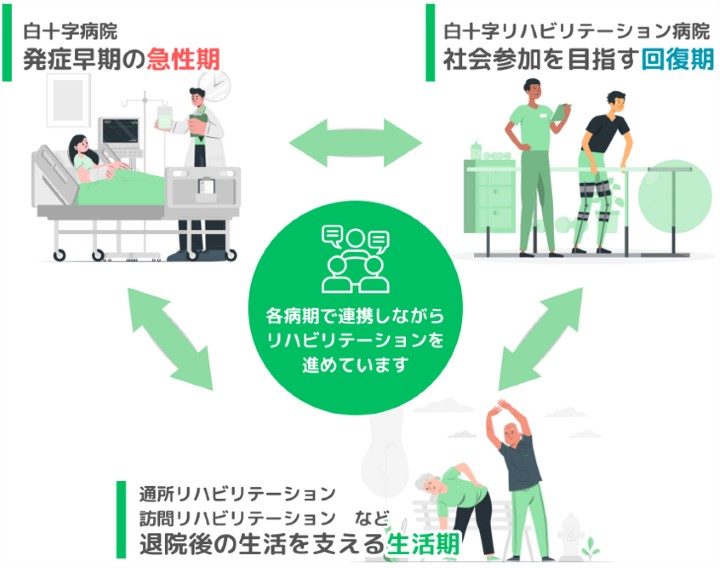

・発症直後の早期治療を目的とした急性期リハビリテーション

・社会参加を実現するための回復期リハビリテーション

・退院後の生活をしっかりとサポートする生活期リハビリテーション

私たちは白十字病院をはじめとする関連施設との連携により、発症間もない時期から退院後まで、一貫したリハビリテーションを提供できることを強みとしています。

・社会参加を実現するための回復期リハビリテーション

・退院後の生活をしっかりとサポートする生活期リハビリテーション

私たちは白十字病院をはじめとする関連施設との連携により、発症間もない時期から退院後まで、一貫したリハビリテーションを提供できることを強みとしています。

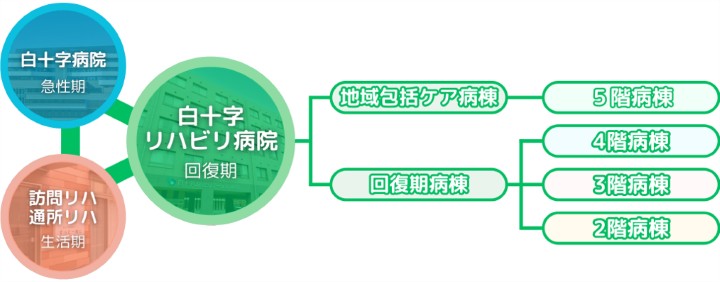

組織体制

在籍スタッフ数

(2024年4月現在)

| 病棟数 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |

|---|---|---|---|---|

| 回復期病棟 | 3 | 32名 | 33名 | 10名 |

| 地域包括ケア病棟 | 1 | 6名 | 4名 | 1名 |

リハビリテーション料

- 脳血管疾患等リハビリテーション料 I

- 廃用症候群リハビリテーション料 I

- 運動器リハビリテーション料 I

私たちの仕事

入院中のリハビリテーション

白十字リハビリテーション病院で過ごされる時間のすべてがリハビリテーションであり、療法士によるリハビリ以外の時間の過ごし方も大切です。そのような余暇時間を活用した自主訓練などのご提案、また、退院後も安心して生活できるようにご支援いたします。

理学療法士とは

理学療法とは運動療法や物理療法を用いて、失われた身体の機能を回復させる治療方法です。理学療法士は、病期やケガから回復のお手伝いをし、社会や日常生活に戻るまでの役割を担います。さらに、その人らしさをサポートする自立支援、生活支援、健康増進、介護予防などの分野でも活躍しています。

理学療法士ができること

- 個々の身体機能や痛みの評価・分析

理学療法士は、関節可動域検査、徒手筋力検査、動作分析などを用いて身体機能や痛みの評価と分析をおこないます。 - 最適な理学療法プログラムを作成

評価と分析から問題点を抽出し、最適な治療と予防のためプログラムを提供します。 - 基本動作能力の改善

「歩く」「立つ」「起き上がり」などの日常生活に不可欠な基本動作能力の獲得を目指します。 - 運動療法により、正しい動きの学習と指導

予防や治療の目的で、腰痛体操、転倒予防など、筋力と柔軟性、バランス能力の改善を目的に運動療法をおこないます。 - 痛みや麻痺の回復に物理療法

「鎮痛効果」「麻痺の回復」などを目的にマッサージや温熱・寒冷・電気療法などの物理療法をおこないます。 - 自立した生活のサポート

地域やご自宅にて、生きがいのある生活が送れるように、住宅改修や福祉機器(用具)の効果的な使い方をわかりやすくアドバイスし、社会への参加をサポートします。

当院の理学療法の特色

当院の理学療法課は、脳血管系疾患や整形外科・外科系疾患、内科系疾患など様々な疾患に対応しております。急性期、回復期、維持期・生活期で適切且つタイムリーな治療・訓練を提供しています。スタッフ一丸で他職種と協力しながら、患者さんの社会復帰へのお手伝いをいたします。

当院の理学療法における主な取り組み

- 先端医療機器の積極的な導入

HAL(装着型サイボーグ:単脚タイプ、単関節タイプ)、ウォークエイド、電気刺激装置(エスパージ、NMF1など)、その他各種治療機器- 治療手技の標準化

促通反復療法(川平法)を軸にガイドラインやエビデンスに基づく治療手技の標準化を進めています。- 装具回診

リハビリ専門医、理学療法士、義肢装具士からなる他職種で、特に脳卒中の後遺症による麻痺がある患者さんの歩行獲得のための装具作成の検討を行っています。- 紹介元病院とのHAL連携

当院ではHAL(装着型サイボーグ)を導入しています。前医でHALを用いた訓練を行っていた患者さんが、当院転院後も継続できるよう、前医との情報共有等の連携をしています。

作業療法士とは

作業療法士ができること

作業療法は、基本的な動作能力から、社会の中に適応する能力まで、3つの能力を維持・改善し「その人らしい」生活の獲得を目標にします。

- 基本的動作能力:運動や感覚・知覚、心肺や精神・認知などの心身機能

- 応用的動作能力:食事やトイレ、家事など、日常で必要となる活動

- 社会的適応能力:地域活動への参加、就学・就労

※「日本作業療法士協会HP」、「日本作業療法士協会Information Book1」引用」

当院の作業療法の特色

- 安全な医療:安全なリハビリテーションサービスを提供します

- 自己研鑽:専門職として幅広い知識と高い技術の習得を目指します

- 相手視点:思いやりのある人財を育成します

- 退院支援:患者さんやご家族に寄りそった退院支援をおこないます

その人なりの生活の方法をいっしょに考え、支援します!

病気やけがの状態が安定し、機能や能力の改善が認められる回復期では、生活していくために不足している機能を獲得し、人それぞれに応じた生活の方法を練習します。

※「日本作業療法士協会HP」、「日本作業療法士協会Information Book1」引用」

当院の作業療法における主な取り組み

- 先端医療機器の積極的な導入

HAL(装着型サイボーグ:単関節タイプ)、SiDS(簡易自動車運転シミュレーター)、ReoGo-J(上肢用ロボット型運動訓練装置、電気刺激装置(エスパージ、NMF1など)、その他各種治療機器- 治療手技の標準化

促通反復療法(川平法)を軸にガイドラインやエビデンスに基づく治療手技の標準化を進めています。- 勉強会グループ

上肢機能、認知症、復職支援- 自動車運転再開支援

言語聴覚士とは

コミュニケーションや食べる障害に対応

言語聴覚士ができること

- 言語障害:上手く話せない/話が理解できない/文字が読めない

- 音声障害:咽頭がんなどで声帯を失い、声が出にくい

- 嚥下障害:上手に噛めない/上手く飲み込めない

- 高次脳機能障:上手く情報整理が出来ない

顔面麻痺に対する治療

失語症や構音障害の鑑別・治療

高次脳機能障害の鑑別・治療

コミュニケーション手段の検討と導入

嚥下障害の鑑別・治療・訓練(嚥下リハビリテーション)

摂食訓練

認知症コミュニケーション訓練

当院の言語聴覚療法の特色

脳卒中により生じた会話のしにくさや、食べられないことに対してリスク管理のうえで言語療法や摂食機能療法をおこないます。また、高次脳機能障害により集中力がなくなる、覚えることが苦手になるなど、日常生活に影響がある場合などは高次脳機能訓練もおこなっています。

当院の言語聴覚療法の取り組み

- 先端医療機器の積極的な導入

電気刺激装置(POSTIM、BITALSTIMなど)、その他各種治療機器- 嚥下リハ

VF/VEによる嚥下機能評価、バルーン拡張法(バルーン訓練法)- コミュニケーション手段の獲得

- 歯科連携

私たちの取り組み

患者さんのニーズに最大限お応えし、入院中のみならず退院後も安全で健やかな生活を送っていただくために、『ハートフルリハビリテーション』を合言葉に、白十字リハビリテーション病院リハビリテーション部では様々な活動をおこなっております。

.png)

夢中になれるリハ

- 合意目標形成

患者さんが「したい・する必要がある・することが期待されている生活行為」に焦点を当て、患者さんと目標を共有し、患者さんが自分の回復に積極的に関与できるよう支援します。- 医療機器・備品の充実

先端医療機器の積極的な導入をしています。

HAL(装着型サイボーグ)、SiDS(簡易自動車運転シミュレーター)、ReoGo-J(上肢用ロボット型運動訓練装置、電気刺激装置(ウォークエイド、エスパージ、NMF1、POSTIM、BITALSTIMなど)、その他各種電気治療機器

前向きな入院生活

- 日祝リハの充実

365日リハビリテーションを提供、日祝日でも全ての患者さんにリハビリテーションを提供できるようマンパワーを確保しています。- 夕方レクリエーション

病棟と連携した集団体操などを実施しています。- 院内サロン

個々の状態に応じた機能改善・退院後の自主訓練に繋がる教室の開催、活動量確保のための場の提供、患者さんの課題をサポートする自主訓練の場の提供- ユマニチュード

認知症患者さんに対するコミュニケーション技術の向上に取り組んでいます。- 院内行事

退院後を見据えたリハ

- ガイドライン・EBMに基づいたリハ

当院では促通反復療法を治療手技の軸として標準化を進めています。

- 促通反復療法

促通反復療法研究所コース修了者、霧島リハビリテーション病院研修修了者などのコース修了者が在籍しています。また、鹿児島大学病院より講師をお招きしての院内研修も定期的に開催しております。

促通反復療法研究所 川平先端リハラボ- 動画を用いた情報提供

退院後も安心して生活を行って頂けるよう、介助技術や注意点など様々なメディアを活用し提供しています。- ケア技術向上

病院スタッフの介助技術向上のため取り組みを行っています。- オーラルフレイル改善の取り組み

- ノルディックウォーク

地域・まちづくり

- 地域サロン活動

- 地域包括ケアシステムの構築

- 認知症グループの地域活動

- 西区事業所連携会議への参画

- いきいきセンターや自治協議会との連携

- 退院後フォロー

より良い職場

- 資格取得奨励支援制度

PT/OT/ST協会専門・認定士、3学会合同呼吸療法認定士、心臓リハビリテーション指導士、地域糖尿病療養指導士、パワーリハビリテーション指導員、促通反復療法、PNF、SJF、AKA、ボバース、認知神経リハビリテーション、摂食嚥下コーディネーター、認知症ケア専門士、福祉用具プランナーなど- 医療機器・備品の充実

先端医療機器の積極的な導入をしています。

HAL(装着型サイボーグ)、SiDS(簡易自動車運転シミュレーター)、ReoGo-J(上肢用ロボット型運動訓練装置、各種電気治療機器- 教育人材育成プロジェクト

ジェネラリスト育成プログラム、新入職員教育プログラムなど- ワークライフバランスを考慮した勤務体系

スタッフのワークライフバランスを考慮しながらも、患者さんには十分なリハを提供できるような勤務体系を構築しています。

診療科・部門

- 診療科

- 部門